S1: E4 “Addison”

Addison ha dodici anni e, come si dice in questi casi, tutta la vita di fronte a sé. È nata nella parte ricca del mondo, è una giovane donna bianca e questo è ancora in molti casi un privilegio. È una studente delle medie alla Buffalo Middle School di Kenova, nel West Virginia, Stati Uniti d’America. Fa parte della squadra di pallavolo scolastica, pratica l’atletica e corre in pista, pensa, come tante ragazze della sua età, che l’istruzione sia importante per lei che vuole fare grandi cose. Una piccola grandissima cosa per il suo bene e per il bene comune l’ha già fatta. Ha testimoniato in opposizione alla nuova legge statale sull’aborto, di fronte ai parlamentari della Camera del West Virginia, mostrando di avere un coraggio che a molte persone adulte spesso manca. Addison ha parlato contro la Camera che approvava un disegno di legge per vietare l’aborto nello Stato, dove attualmente è legale fino a 20 settimane dopo la fecondazione, consentendo esenzioni limitate per emergenze mediche e complicazioni, ma non per stupro o incesto. Lo stato del West Virginia è uno dei molti Stati a guida repubblicana a limitare l’accesso alle strutture per l’aborto dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti, lo scorso 24 giugno, ha rovesciato la sentenza Roe v. Wade ribaltando 50 anni di precedenti legali e rispedendo il diritto di aborto nelle mani dei singoli Stati, tranne per quei rari casi in cui il Congresso degli Stati Uniti non decida di intervenire.

Addison la mattina che doveva intervenire ha deciso di indossare una bandana verde sulla testa proprio per ricordare il colore scelto dalle donne argentine come simbolo di chi protesta per conservare il diritto di scelta in materia di aborto. Senza incertezza nel tono di voce ha sfruttato i 45 secondi a sua disposizione, si è rivolta ai legislatori e ha chiesto: “Se un uomo decide che sono un oggetto e mi fa cose indicibili e devastanti, dovrei, io, una bambina, essere costretta per vostra scelta a portare a termine una gravidanza indesiderata e dare alla luce un altro bambino?” e ha esortato la Camera a riconsiderare la decisione che stavano per prendere, dicendo: “Alcuni qui dicono di essere pro-vita. E la mia vita? La mia vita, il mio futuro forse non importa? Non contano nulla per voi?”. Durante la pubblica udienza insieme a Addison hanno parlato altre 90 donne, condividendo le loro storie personali sull’aborto o sui diritti delle donne. Tra loro anche Rita Ray, oggi una elegante signora di 80 anni che ha abortito nel 1959, 14 anni prima che le interruzioni di gravidanza fossero considerate un diritto costituzionale e, dopo di lei, ha parlato Ash Orr: “Sono stata violentata a 10 anni, ditemi perché sarebbe stato giusto portare in grembo il figlio del mio violentatore”. È stata una sessione molto animata, con la sicurezza costretta a scortare fuori dall’aula molte donne giudicate troppo scalmanate. La lucidità di Addison ha fatto impazzire la rete: il video del suo intervento è subito diventato virale, è stato rilanciato in America e nel mondo milioni di volte. Soprattutto dopo le polemiche sul caso della bimba di 10 anni, stuprata e rimasta incinta in Ohio, costretta ha raggiungere l’Indiana – altro Stato dove la legge potrebbe cambiare presto – per vedersi riconosciuta la possibilità di praticare l’interruzione di una gravidanza non voluta.

Peccato che l’accorato appello di Addison non è bastato a convincere i deputati del West Virginia. Accogliendo l’invito di chi voleva modernizzare la legislazione vigente per adeguarla alla decisione della Corte Suprema, hanno infatti approvato, con una votazione dal risultato schiacciante di 69 a 23, un disegno di legge restrittivo.

I legislatori hanno previsto eccezioni alla legge nei casi in cui il feto non abbia battito cardiaco o non abbia comunque alcuna possibilità di sopravvivere, durante un’emergenza medica o una gravidanza ectopica – quando il feto si impianta fuori dall’utero e rappresenta un rischio per la salute della madre. Il discorso di Addison è forse servito perché venisse adottato un emendamento che consentirebbe l’aborto in caso di stupro o incesto, ma anche qui c’è un imbroglio: per il disegno di legge HB 302 l’aborto si potrebbe effettuare solo entro le 14 settimane di gravidanza e solo se lo stupro o l’incesto vengono denunciati alla polizia. Altri tentativi di emendamento da parte di legislatori democratici sono falliti, compreso un emendamento che avrebbe eliminato le sanzioni penali per chi pratica l’aborto.

LA MORTE TI FA BELLA

Da un caso di cronaca. Accendo la tele poco prima del notiziario delle tredici, mentre sta per terminare una trasmissione della mattina, di carattere nazionalpopolare. Si narra la tragica vicenda di una giovane povera donna madre di cinque figli, che muore a causa di un trattamento estetico.

Il conduttore racconta che Samanta si era sottoposta a un intervento di rimodellamento del seno, eseguito da una praticona, “un’estetista transgender” ed è morta tra le braccia del compagno durante la maldestra inoculazione di silicone liquido; il silicone entrato in circolo l’ha uccisa. Lacrime in TV.

E qui sta il punto, anche più di uno. Passo ad elencare: prima di tutto l’uso del silicone liquido è vietato da anni per la sua pericolosità; punto secondo: con discreta evidenza Samanta non poteva permettersi di pagare un intervento in ambiente ospedaliero protetto, possiamo supporre, e si fidava dell’estetista; punto terzo: il conduttore della trasmissione fa presente, durante l’intervista al compagno della donna, che l’estetista è transgender, come se essere tale fosse un’aggravante o un’informazione significativa ai fini di come sono degenerate le cose.

Ho tenuto questo punto per ultimo, subdolamente introdotto dal conduttore, per sottolineare il sottotesto, culturalmente deteriore, nel penalizzare l’appartenenza di genere come responsabile, in qualche misura, di un accadimento così grave.

Un’osservazione sorge d’impulso: l’accettazione del proprio corpo da parte delle donne è ancora materia di dolorosa riflessione. Si sa che dopo più di una maternità e, forse, relativo allattamento, il seno delle donne non è più garrulo e gagliardo come a vent’anni e zero figli.

Non sono bastati decenni di femminismo, psicologi, psicoanalisti e studiosi delle cose umane, a

rassicurarci sulla nostra integrità, sul nostro non sentirci disgregate e poco ben volute per lo più da mariti e compagni e dalla società dei modelli di quell’estetica che fa del corpo oggetto di consumo e preda – compiacente – del maschio di turno. No non sono bastati, le donne continuano a pagare il prezzo imposto dalla cultura dominante. Poi, se vogliamo raccontarci la storiella che ci facciamo belle per noi stesse, indoriamo la bugia e poi o la va o la spacca.

In questo caso una giovane donna muore, cinque figli perdono la mamma e un uomo la donna amata. Dire bilancio negativo è un eufemismo.

Inoltre l’ambiguo sottolineare l’essere estetista transgender equivale a penalizzare la presunta diversità di chi, nel proprio corpo, non si sente a proprio agio e sceglie, nella sofferenza, di vivere una vita travagliata fino alla fine, o sottoporsi a interventi e trattamenti per nulla semplici per poter rientrare nella propria vera pelle.

Un caso eclatante quello di Samanta e dell’estetista rea di abuso della professione medica. Due vittime

allo stesso tempo, una specularità che lascia sbigottiti.

Eviterò in questa sede di ipotizzare quanto l’essere transgender possa diventare un piatto succulento per certa nostra politica in moto retrogrado rispetto a diritti e valori.

Vedremo.

IMMAGINA (PER ESEMPIO A MODICA)

È cominciato tutto come progetto di Giornalismo Televisivo per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, come ce ne sono molti in giro per lo Stivale, a cura di associazioni culturali, centri di aggregazione, parrocchie, scuole, tanti da riempire pagine gialle. Ma è subito evidente che quell’esperienza è anche altro.

Qui il video https://www.youtube.com/watch?v=J7eQUCCPjvo

Rispetto a certi laboratori scolastici non si è consumata la liturgia della compilazione delle tabelle, per tempi destinati, risorse, e poi l’approvazione, lo sgranarsi asettico di abilità, conoscenze, competenze, obiettivi, finalità, l’analisi delle ricadute, gli strumenti di valutazione. La cosa ha preso un’altra piega, a partire dalla oggettiva originalità dell’esperienza, la qualità di ciò che veniva prodotto. L’amministrazione comunale di Modica concede a quelle bambine e bambini, a quelle ragazze e ragazzi, uno spazio proprio dove continuare ad incontrarsi, una vecchia chiesa abbandonata nel quartiere di Modica Alta.

ripuliscono, recuperano altari, cantoria, pulpito e sacrestia, la trasformano in luogo d’aggregazione, mettono su una biblioteca (incredibilmente cartacea) ma, soprattutto, quelle bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 50 in tutto, d’età compresa tra i 7 ed i 17 anni, si organizzano, cominciano a ribaltare il paradigma che li relega a passivi recettori delle progettazioni di adulti, scelgono invece loro cosa fare. Iniziano un’interlocuzione serrata con le istituzioni, con le scuole, con associazioni ed enti culturali, programmano percorsi, promuovono eventi, si integrano nel territorio, ne divengono soggetti attivi, attori protagonisti della sua valorizzazione, disvelano identità culturali, ne trovano la sintesi con i nuovi strumenti espressivi. Il quartiere, quella parte di centro storico che s’allontana dai fasti da cartolina della Modica più in basso, quella che si istoria del barocco patrimonio dell’umanità, li accoglie, li riconosce. Quando occupano il piccolo slargo dinnanzi alla chiesa per il biomercato non se ne lagna nessuno, “ci organizziamo” dicono, anche se quel budello si restringe in altre curve e quei pochi posti d’auto disponibili fanno comodo, che il resto del quartiere è vicoli, scale, strade strette, difficile percorrerlo a quattro ruote, impossibile parcheggiarvi. Nell’estate del 2021 progettano e realizzano Le Vie dell’Immaginario, un percorso esattamente per quelle strade quasi dimenticate che non s’avvedono della mondanità donata dai passaggi di Montalbano. Trasformano piccole chiese, cortili, frammenti di archeologia incastonati tra i vicoli silenziosi in luoghi per esporre opere di artisti che celebrano i cento anni dalla nascita di Federico Fellini, i suoi film. In chiesa si ricostruiscono, con grande attenzione per i dettagli, scene significative dei film del regista di Otto e Mezzo. In tutto ci vanno quattromila persone. In cantiere c’è Le Vie dell’Immaginario per il 2022, dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Quest’anno il gruppo si formalizza nell’associazione Immagina, un nome che evoca volontà di prodursi in un’idea, in una visione, dentro cui si consolida una matrice etica, non come prospettiva astratta, piuttosto come abito da lavoro. L’associazione ha una struttura politica, nel senso che recupera il significato etimologicamente più puro e profondo del termine, da quel concetto dimenticato della Polis greca, consolida i legami attraverso un rapporto orizzontale e democratico, si confronta e costruisce comunità, sistemi di relazioni. La capacità di strutturare percorsi culturali e, in definitiva, la loro realizzazione, prescinde da una visione “scolastica” dell’associazionismo, nemmeno appare mai autocelebrativa. Dei processi di formazione sociale recupera, invece, d’istinto, per osmosi, i paradigmi propri delle esperienze pedagogiche più innovative, il dialogo, la relazione tra pari. Offre un’opzione di sperimentazione civile di notevolissimo interesse, un punto di riferimento da cui attingere informazioni, proposte, modalità operative anche per la scuola. In questo senso si prefigura, anche per l’età di chi fa parte di Immagina, come una sorta di scuola oltre la scuola, dove il libro di testo s’accompagna alla pratica costruttiva del concepimento d’un nuovo vocabolario, d’una nuova grammatica della condivisione e della relazione sistemica. Lo sguardo ed il punto di vista di queste ragazze, di questi ragazzi, non si ferma al vissuto quotidiano del proprio territorio, si interroga sulle dinamiche sociali, sulle grandi questioni, con un approccio ragionato. Bellissimo, in questo senso, il video “Grammatica di pace”, per la qualità della realizzazione, la profondità del testo, immaginifico manifesto d’autentica, appassionata, sentita opposizione alla guerra. Il prodotto finale della loro azione quotidiana è libero da condizionamenti, è frutto di creazione dal basso, condivisa, non è giudicabile con pagelline o inutili pletore di indicatori che il mondo degli adulti pretende quale sterile quantificatore della formazione degli adolescenti, financo per misurarne la maturazione della personalità. I legacci burocratici della scuola appaiono d’improvviso inutili al cospetto di energie liberate: nessuno lì resta indietro, s’avverte la precisa prospettiva che ciascuno può dare qualcosa al collettivo, ricavarne molto di più in cambio, e questi ragazzi ne sono consapevoli. Si muovono dentro questo ruolo con naturalezza sorprendente, quasi a significare che v’è, in una generazione ritenuta da più parti inadeguata – l’alibi perfetto per burocrati indistinti per ingabbiarla ulteriormente dentro strutture piramidali -, un enorme potenziale relazionale inespresso. Potenziale che si libera, produce risultati imprevedibili e spiazzanti, che nulla hanno da invidiare qualitativamente alle produzioni cosiddette mature. Immagina è laboratorio sociale, culturale, politico in senso lato, dimostra sperimentalmente quanto sia dirimente ed indispensabile allontanare dai percorsi formativi le derive burocratiche, gli artefatti della valutazione, del giudizio, mostra, in definitiva, l’urgenza di ripensare radicalmente le prospettive educative e pedagogiche, gli spazi aggregativi dentro e fuori la scuola. Poiché sicuramente esiste una peculiarità della scuola delle conoscenze, dei saperi disciplinari, che necessita di più cospicui interventi in risorse umane, economiche e strutturali, non si può, al contempo, non pensare ad una scuola anche delle competenze relazionali, della critica, delle pratiche democratiche, dell’immaginario e della fantasia, nemmeno si può continuare a concepirla senza tempi ampi, ingolfandola nel burocraticismo di progettazioni verticistiche, sradicate da contesti e peculiarità umane e sociali, in definitiva dai talenti.

QUI IL VIDEO «Alice in Wonderland» del trio di Bill Evans (Transcription piano, bass, drums):

https://www.youtube.com/watch?v=GVH7Wb2IZq4&feature=youtu.be

articolo ripreso da chiedoaisassichenomevogliono con il permesso dell’autore

Terminal 5

Quella che sto per raccontarvi è un’esperienza vissuta in prima persona in un giorno d’estate del 2021. In un mondo in cui si fa a gara a dare le notizie in diretta ed a raccontare le esperienze non appena fatte, ho avuto il bisogno di far sedimentare questa esperienza e sentito il desiderio di raccontarla dopo che il tempo ha rimesso in ordine le emozioni, senza però che esse perdessero vigore.

Ferragosto 2021. Mentre gli italiani si godono meritate giornate di sole allentando un po’ la tensione accumulata in questi mesi di distanziamenti e restrizioni dovute alla pandemia in corso, i notiziari di tutto il mondo rilanciano le immagini provenienti dall’Afghanistan: i talebani stanno entrando a Kabul e lo stanno facendo avanzando con incredibile velocità, generando panico e terrore tra i civili e facendo scappare a gambe levate i militari statunitensi e quelli alleati. Caos e panico sembrano le uniche parole che possono descrivere la situazione. Giorno dopo giorno è un susseguirsi di persone disperate che tentano di raggiungere l’aeroporto nella speranza di salire su un aereo cargo militare e fare un salto nel vuoto in un mondo che non conoscono, ma verso una vita che non potrà essere peggiore di quella che temono sarà d’ora in avanti a casa loro.

La situazione è talmente concitata che a un certo punto spuntano video di persone che si aggrappano agli aerei in partenza già sovraffollati. Resistono pochi secondi e, poco dopo il decollo, si sfracellano a terra. C’è chi dice che non può essere vero e che sia tutto un fotomontaggio, mentre opinionisti di tutto il mondo si affannano a fare analisi politiche e a sentenziare su chi ha torto e chi ha ragione.

È inevitabile… Anch’io mi appassiono a cosa sta succedendo da quelle parti e mi faccio tante domande e provo rabbia per tutto ciò che non si è riuscito ad evitare, dopo tanti anni di sofferenze e risorse impiegate. Guardo quei video che sembrano surreali ma, per quanto possa essere scioccato e indignato, mi sembra di guardare un film. Faccio fatica – per quanto razionalmente sappia che è tutto vero – a credere che tutto ciò stia realmente accadendo. Ai miei occhi è un appassionante film d’azione in cui i protagonisti vivono un’esperienza al cardiopalma ma alla fine finiscono felici e contenti dentro un aereo che li porterà lontani dal nemico. Certo, qualcuno non ce l’ha fatta, purtroppo, ma… L’umanità ha vinto! Hollywood è ora, senza bisogno di effetti speciali… Fico.

Da pochi mesi sono diventato socio Volontario di Croce Rossa e sto portando a termine il tirocinio seguente il corso e l’esame di accesso. Sto cercando di fare un po’ di esperienza prendendo servizio nei vari ambiti di cui si occupa il mio comitato. Al momento sento di non essere particolarmente tagliato a fare il soccorritore, ma mi sento a mio agio nello svolgere lavori nell’ambito del sociale. Nella chat del comitato, dove si elencano i servizi da fare e dove ci si attiva, viene pubblicato un appello un po’ diverso dal solito: “Buonasera, ci è stato richiesto supporto nel recupero di materiale alimentare per fronteggiare l’ondata di arrivi di ospiti di nazionalità afgana. L’attività vedrà impiegati nr.2 mezzi trasporto merci della struttura nazionale per la quale movimentazione si richiede il supporto del personale autista nello specifico […] con arrivo a Cesenatico nella prime ore della mattina, effettuato il carico il personale farà rientro a Roma nel primo pomeriggio. Qualcuno vuole dare la propria disponibilità?”. Passano sette minuti e già un primo Volontario si dichiara disponibile. Dopo meno di un’ora dalla sala operativa ci giunge la comunicazione che tutte le richieste sono state soddisfatte. Rimango sbalordito di come dei Volontari che hanno una loro vita, un lavoro, una famiglia, si siano immediatamente resi disponibili.

Le notizie si susseguono giorno dopo giorno e anche gli aerei militari italiani stanno partendo carichi di civili afgani. La Croce Rossa Italiana si attiva per organizzare l’accoglienza dei profughi. A dire il vero non c’è tempo per organizzare un bel niente, ma ci sono persone formate per intervenire nell’emergenza. Servono però tante persone e non c’è il tempo di addestrarli e dare direttive. Serve agire. Subito.

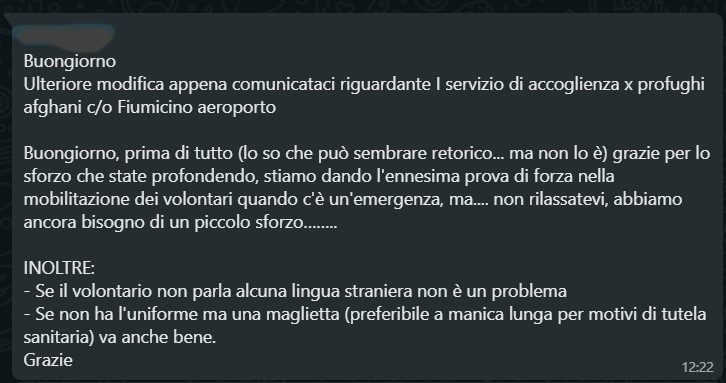

Nella chat del nostro comitato esce così un nuovo appello:

Davvero non c’è tempo. Quegli attori di quei film che vedevo nei notiziari stanno arrivando. E no, non sono affatto attori. Provo un po’ di vergogna per la mia stupidità.

Mi sento impotente e frastornato di fronte a degli avvenimenti che sono troppo grandi rispetto alla mia piccola realtà. Cosa possiamo fare noi italiani, noi occidentali? Cosa io posso fare? Posso solo rispondere all’appello. Non ho scuse, sono un Volontario di Croce Rossa e questa organizzazione sta facendo il possibile per far fronte all’emergenza. Non cambierò il mondo, non risolverò nulla, ma sento che qualcosa, seppur minima, la devo fare.

Sono però ancora un tirocinante e si richiedono Volontari effettivi. Mi metto così l’anima in pace. Manco a dirlo, il giorno dopo ci dicono che accetteranno il contributo anche di Volontari tirocinanti. È fatta: appena ho l’ok, offro la mia disponibilità per fare servizio in un turno della mattina.

Sono sincero… Un po’ me la sto facendo sotto, non so cosa aspettarmi. Non ho esperienza, non so cosa mi sarà chiesto di fare e non so se ne sarò in grado. È un’operazione che vede coinvolti tutti i comitati CRI di Roma e provincia, per cui non vedrò neanche i pochi Volontari del mio comitato che in questi mesi ho cominciato a conoscere.

26 agosto. L’appuntamento è per la mattina alle 6 al terminal 5 dell’aeroporto di Fiumicino. Parto di casa con netto anticipo. A quell’ora non c’è traffico, così arrivo alle 5:30 all’aeroporto. Già… ma dov’è il terminal 5? I cartelli indicano solamente i terminal 1 e 3. In effetti non ho mai sentito parlare di questo terminal 5. Faccio un po’ di giri con la macchina, chiedo a delle hostess che stanno per entrare in aeroporto e mi dicono che è distante da dove sono ora. Cerco di seguire le loro indicazioni ma mi perdo. Entro in un groviglio di strade adiacenti l’aeroporto. Chiedo a dei poliziotti. Mi trovo dalla parte opposta. Neanche il navigatore mi è d’aiuto. I minuti passano e l’orario dell’appuntamento si avvicina. Comincio ad agitarmi. Si accende pure una spia del quadro mai vista che segnala un qualche problema alla mia auto. Ci manca solo che mi si fermi la macchina! Le 6 sono passate e oltre ad agitarmi, comincio a perdere la speranza. Non so come, ma ad un certo punto decido, un po’ a caso, di prendere una stradina; la faccio fino in fondo e mi trovo davanti ad un ingresso con le sbarre. Chiedo a qualcuno lì fuori e mi dicono che quello è il terminal 5! Solo dopo verrò a sapere che è un terminal non destinato ai voli civili, ma utilizzato per voli militari e diplomatici e che non sono l’unico ad aver avuto problemi ad individuarlo.

Aeroporto Leonardo da Vinci, terminal 5, ore 6:15. Entro in questo terminal e mi ritrovo in mezzo ad una moltitudine di persone di ogni sorta. Alcune sono sedute a terra, altre chiacchierano tra loro, alcuni corrono freneticamente da una parte all’altra, altri danno presumibilmente degli ordini al megafono in un idioma a me sconosciuto. Fortunatamente i Volontari di Croce Rossa, con le loro uniformi rosse, sono facilmente individuabili. Provo a chiedere a qualcuno cosa devo fare e dove devo andare.

- Hai già parlato con Mario?

- Mario chi?

- Il responsabile dell’operazione! Guarda, è quel signore laggiù con i capelli brizzolati che sta parlando con quelle infermiere, va’ da lui.

- Buongiorno Mario, chiedo scusa per il ritardo, ma ho avuto difficoltà a trovare il posto. Come posso rendermi utile?

- Tranquillo, non sei l’unico. Allora, quali brevetti hai tu?

- Ehm… Sono un tirocinante…

- Allora, le persone che vedi sono scese poco fa da un aereo, sono state tutte tamponate prima di entrare. Una volta entrate passano per il personale medico che si è sistemato là per una prima valutazione sanitaria, poi devono attendere in questa grande sala prima di essere chiamati dalla polizia, che nel frattempo ha allestito una questura temporanea con dei tavoli nell’altra sala per l’identificazione e fare i documenti necessari. Vedi queste persone con il megafono e il gilet arancione? Sono i mediatori culturali che danno informazioni nella loro lingua. A proposito, parli inglese?

- Giusto un po’…

- Vabbè, va’ da Maria, quella Volontaria laggiù, e dille che ti ho detto di darle una mano.

Mi presento a Maria e mi faccio spiegare la situazione: “Le persone presenti sono da poco scese dall’aereo, hanno fatto un viaggio di molte ore, sedute per lo più a terra e hanno una gran fame. Noi ora cerchiamo di distribuire le colazioni. Ci sono i thermos con il tè caldo, cornetti e biscotti confezionati, latte e purea di frutta. Per loro c’è roba sufficiente per farli magiare; il problema è che stanno per arrivare altri due aerei pieni di persone e questa roba non basterà per tutti. Dicono che dovrebbe arrivare un nuovo carico di roba da mangiare per le 10… Speriamo bene! Dunque… Tu, Giuseppe e Francesca organizzate una postazione da cui preparare e distribuire le colazioni. Fate il prima possibile perché soprattutto i bambini sono affamati!”. Chiedo se c’è un tavolino per preparare questo bar improvvisato. “Provate a cercare, ma non credo che lo troverete. Non c’è nulla, è tutto in divenire, inventatevi qualcosa!”.

Mi guardo negli occhi con Francesca, neanche il tempo di presentarci, e ci troviamo a vagare per il terminal in cerca di qualcosa che possa fungere da tavolino. Alla fine, con degli scatoloni rimediati, mettiamo su qualcosa che assomiglia ad un tavolino di Lego, ci mettiamo sopra i thermos e tutto ciò che abbiamo. Sfruttiamo i carrelli per i bagagli per trasportare le scatole con il cibo da una parte all’altra.

In tutto ciò non ho avuto il tempo di pensare, né di capire chi fossero e come fossero tutte quelle persone che aspettavano di ricevere un tè caldo da noi. Troppi volti, troppi suoni, ordini, gente che corre, ansia di non riuscire a soddisfare le aspettative. Fa un caldo boia e questa struttura è una serra priva di aria condizionata; i guanti in lattice e le mascherine in viso non aiutano. Io, che ho caldo anche a gennaio, comincio a tamponare il sudore sulla fronte con dei fazzolettini.

Bene o male riusciamo ad allestire la postazione e a servire le prime colazioni. Quasi nessuno parla inglese, ma ci si capisce. Le persone si accalcano intorno a noi e fatichiamo a servire tutti e a soddisfare le richieste di ognuno. Sono tutti molto composti e sicuramente più silenziosi di noi. Solo i bambini gridano: i più piccoli giocano, si rincorrono e vengono in continuazione a chiedere biscotti e cornetti, anche se li hanno già avuti. Sembrano fortunatamente ignari di cosa stanno vivendo e probabilmente per loro è una grande avventura. I bambini più grandi sembrano invece coscienti della situazione. Gli adulti sono seri ma molto composti nelle espressioni e nei comportamenti. Non capisco se ciò che traspare dai loro volti è più preoccupazione, più stanchezza o più la sensazione di avercela fatta a scappare dall’inferno.

Tutti hanno buttato nello stomaco qualcosa e un primo giro di colazioni è stato fatto. Ho finalmente modo di osservare da vicino i volti di quegli attori che attori ora non sono più ai miei occhi. Gli occhi… Le donne in particolar modo hanno degli occhi grandi e uno sguardo molto profondo. I bambini sono davvero bellissimi. Ho un attimo di respiro e, mentre ricordo a poche persone di tenere le mascherine alzate, passo tra loro a vedere se hanno bisogno di qualcosa. Incredibile ma vero: i bambini giocano proprio come giocavo io da piccolo, le donne accudiscono i propri figli, gli adolescenti sghignazzano tra loro e gli uomini si prendono cura delle mogli. Qualcuno attacca il telefono alla presa e prova a chiamare i familiari rimasti in patria.

Quanto sono stupido! Cosa avrebbero dovuto fare queste persone strane che avevo sempre visto in tv? Sto per dire qualcosa che potrebbe puzzare di retorica, ma io odio la retorica e vi assicuro che non è questo il caso né l’intenzione: a un certo punto ho avuto la netta sensazione di essere un essere umano in mezzo ad altri esseri umani. Davvero io ero come loro e loro come me. È come se tutte le sovrastrutture culturali, la differente lingua, le differenti espressioni, l’abbigliamento, fossero improvvisamente spariti. Mi sono sentito bene e grato per questa sensazione.

Ma c’è poco da poter pensare e fantasticare… Una ragazza mi fa cenno e, con l’aiuto di un mediatore culturale, mi dice che la sua bimba di pochi mesi che ha in braccio ha bisogno di mangiare. Ha il necessario per preparare la pappa, ma le serve dell’acqua calda. Le dico che gliela procureremo. Ma… Dove? Chiedo ad altri Volontari ma, quella che sembrava una richiesta semplice da soddisfare, diventa improvvisamente una sfida non da poco. In quel terminal non ci sono bar né macchinette automatiche. Nessuno sa come far fronte a questa richiesta e la bimba comincia a piangere. Abbiamo fatto tanto per dare da mangiare a tutti ed ora non siamo in grado di fare qualcosa per la persona che più di tutti ha il diritto e la necessità di mangiare. Nel frattempo dobbiamo continuare a lavorare ma chiediamo a chiunque se sa come risolvere la situazione. Dopo mezz’ora due Volontari mi portano una bottiglia piena di acqua calda.

- Ma dove l’avete presa? – chiedo

- Ce la siamo fatta riempire in un bar

- Quale bar?

- Uno al terminal 3

- E come cavolo ci siete arrivati al terminal 3? È lontanissimo!

- A piedi.

A poco a poco la sala grande dove siamo si svuota per riempire la sala adiacente dove c’è la questura e diversi bambini hanno la maglietta fradicia perché giocano a schizzarsi con l’acqua. Ma non c’è da rilassarsi, perché ci dicono che è appena atterrato un altro aereo. Non dobbiamo far altro che fare ciò che abbiamo fatto fino ad ora. Già, ma le colazioni sono quasi finite ed ora la gente è il doppio di prima! Mezz’ora fa doveva arrivare un furgone con il nuovo carico, ma ancora non si sa niente…

Ora entrambe le sale sono gremite di persone. In quella dove sono stati allestiti gli uffici della questura, sono quasi tutti seduti a terra, disposti in circoli. Ciò che mi fa in parte stare tranquillo è che, almeno tra quelli che ho visto oggi, non ci sono bambini senza genitori. Io e Francesca siamo costretti a distribuire le colazioni rimaste solamente a bambini e a qualche mamma. Nell’attesa nervosa che arrivi il furgone, cerchiamo un po’ di capire se c’è qualche esigenza particolare. Incredibile come dopo un’esperienza così provante, siano tutti estremamente gentili e rispettosi delle indicazioni che vengono date.

Dopo un’ora dall’orario che ci era stato indicato finalmente ci comunicano che il furgone sta arrivando. Usciamo fuori dal terminal in quattro con tre carrelli dei bagagli e aspettiamo. È un’occasione per rilassarci un attimo, anche se non vediamo l’ora che arrivi. Dopo un quarto d’ora di attesa, vediamo arrivare – come un miraggio – il furgone col simbolo della CRI! Come organizzarci ora? Saltano tutti i piani: io e Francesca veniamo mandati nella sala B e altri due Volontari nella sala A. Anche qui non abbiamo nulla per creare una piccola postazione; i pochi tavolini presenti sono occupati dai pc e dalle stampanti della questura, che nel frattempo sta lavorando a pieno ritmo. Non so come, ma proviamo ad individuare un punto dove posizionarci. Stavolta le persone sono meno composte, vuoi perché sono quasi tutti giovanissimi, vuoi perché semplicemente hanno fame. Siamo circondati da persone: chi vuole un tè, chi chiede se c’è del caffè, bambini che chiedono biscotti, una ragazza chiede un cornetto, cominciano a lamentarsi di essere serviti dopo di chi è arrivato più tardi. Io corro da una parte all’altra del terminal per portare scatoloni di latte e di cornetti, mentre Francesca, da sola, comincia a soddisfare le prime richieste. Finalmente finisco di portare il tutto e do una mano a Francesca nel preparare le colazioni. Ormai abbiamo imparato pure qualche parola in lingua pashto: choi è il tè, shish il latte e kik il cornetto. Siamo costretti a prendere dei cartoni vuoti e a posizionarli ad un metro da noi, come limite invalicabile per evitare di ritrovarci tutti addosso. A quel punto compare un ragazzo afgano che ai nostri occhi appare come un angelo. È uno di loro, ma parla perfettamente italiano! Non si presenta e non abbiamo neanche il tempo di chiedergli chi sia, ma lui si mette a fare da interprete e mediatore tra noi e gli afgani. Ci dice quel bimbo cosa vuole, ci dice di mettere lo zucchero nel tè di quella signora, dice ai ragazzi di stare buoni e in fila che ce n’è per tutti. Davvero una salvezza. Quando la pressione diminuisce ho modo di scambiarci due parole:

- Grazie, sei stato preziosissimo!

- Figurati, ero qua e ho pensato di darvi una mano

- Ma tu perché parli italiano?

- Perché ho fatto per tre anni il barista alla base militare italiana di Kabul

- Ah, capisco. Parli benissimo italiano! Toglimi una curiosità: come ti sei trovato a lavorare con gli italiani?

- Ah, benissimo! Persone molto gentili!

Non so se lo diceva perché stava parlando a un italiano, o perché non gli sembrava carino dire qualcosa di diverso dopo che stava ricevendo ospitalità dall’Italia. A me comunque è sembrato sincero. Come è apparso, però, si è dileguato.

In quella fase concitata c’è stata un’altra presenza rassicurante: una bambina che avrà avuto 9 anni che in qualche modo si era affezionata a me e Francesca. Non parlava ed era molto timida. Per tutto il tempo è stata di fianco a noi a guardarci mentre cercavamo di soddisfare le richieste di tutti. I suoi occhi sono bellissimi, grandi e verdi, la pelle olivastra e i lunghi capelli raccolti in due trecce. Potrebbe essere una bambina modella per una pubblicità della Benetton. Le diciamo qualcosa di carino che lei non può capire e ci ricambia con un sorriso, seppur nascosto dalla mascherina chirurgica.

Siamo andati oltre l’orario di fine servizio e ora la situazione sembra essersi normalizzata. Abbiamo terminato tutto ciò che avevamo, ma ora nessuno viene più a chiederci nulla. Cerchiamo di sistemare il tutto e fare un po’ di ordine. Incontriamo il responsabile, gli diciamo quello che abbiamo fatto e che abbiamo finito il turno. Ci ringrazia e ci dice che stanno entrando i Volontari del turno successivo. Nel frattempo vedo che da una parte c’è una Volontaria che ha gonfiato dei palloncini e sta facendo giocare i bambini. Domani queste persone andranno al centro di prima accoglienza di Avezzano.

Mi avvio all’uscita e un signore con la divisa della CRI mi chiede dove andare e che si scusa per il ritardo, ma non riusciva a trovare il terminal 5. Esco dal terminal felice di aver fatto questa esperienza, di aver condiviso – seppure per poche ore – parte della mia vita con queste persone. Ed esco un po’ meno stupido e superficiale.

Entro in macchina e la spia che mi avvisava di qualche ignoto problema non si accende più. Cerco comunque il suo significato nel libretto dell’auto, tanto per capire se sarei esploso da un momento all’altro o se mi fosse caduto l’intero motore sull’autostrada. Dice che si tratta dei freni usurati.

In realtà, li avevo cambiati giusto tre giorni prima.

Badea Cartan, gennaio 2022

FOSSILI DAL MARE

La valle sotto casa mia è un mondo meraviglioso, un vero esempio di biodiversità, con flora interessante e animali selvatici. So dove nidificano i falchetti, dove volano i barbagianni notturni assieme alle civette, dove si rintanano le istrici e dove passeggiano i cinghiali… Riconosco quasi ogni pianta e osservo mutare gli alberi ogni stagione. Credevo di conoscerla bene, la valle, perché sono tanti anni che abito qui.

E ho un sogno ricorrente: la valle piena d’acqua, come un lago o un mare.

Non sapevo ancora la cosa più importante, perché solo da pochi giorni ho scoperto che questa valle un tempo era davvero sommersa dalle acque del mare. Ho trovato delle conchiglie sepolte nel terreno argilloso e lo stupore non è descrivibile.

Ora capisco perché mi sogno il mare là sotto, ci dev’essere un misterioso legame, qualcosa sepolto anche nel mio DNA.

Il mare doveva essere lì verso la fine dell’Era Terziaria, più o meno prima della comparsa dell’uomo un paio di milioni di anni fa…

Fa impressione tenere in mano conchiglie così vecchie, così uguali a quelle di oggi.

Sì, perché il mare circonda la nostra vita, riempie i nostri sogni, da sempre.

Le parole sbagliate

Nella mia famiglia la parola gay non si poteva usare, neanche la parola omosessuale e neanche tutti gli appellativi usati in senso negativo tipo frocio o finocchio, nella mia famiglia si usava dire che lo zio Tommaso viveva in modo eccentrico.

Lo zio Tommaso era andato via, viveva a Milano con un amico; quindi un altro modo di dire era: “Eeeeh vive a Milano…”

E io, ragazzina insipiente, morivo dalla voglia di vivere in modo eccentrico in quel di Milano; abbandonando la placida Roma, a me già questo vivere a Milano sembrava una cosa enorme.

Sicché non mi ponevo troppe domande.

A parte l’incomprensibile gesto di mio padre che si picchiettava l’indice sul naso dicendo: “E’ da naso…”

Mi ricordo nonna però, che invece è sempre stata una donna davvero aperta e emancipata, tentare di spiegarmi meglio il concetto di vive a Milano e di amico.

Mia nonna è sempre stata forte nello spiegarmi le cose, nella sua infinita semplicità e con modi pieni d’amore.

Lo zio era da parte di mio padre, ma non parlava mai con mio padre, in compenso chiamava mia nonna per confidarsi.

Comunque dicevo, quando ero bambina se ci penso c’erano tante parole vietate.

Ricordo che zia Aurelia leggeva gli Harmony di nascosto, li metteva sotto al letto, lo so perché ovviamente li ho trovati ben presto, tra l’altro sono stati il primo approccio col mio corpo e la masturbazione; che dio sesso comunque li benedica.

Scusate la divagazione.

Fatto sta che lo zio di Milano si ammalò di AIDS, morì; ero più grande e ovviamente sapevo dell’AIDS, anche se parlarne in casa risultava disdicevole.

I ragazzi di buona famiglia si facevano le pere e morivano a fiumi, ma guai a dire AIDS.

Erano i primi anni in cui si parlava di questa malattia.

Mia madre un giorno entrò in camera mia e mi disse: “Sai cos’è un preservativo?”

Lo sapevo, ma dissi no.

E lei mi spiegò tutto per filo e per segno.

La mia mamma.

Fece la rivoluzione, spiegò a una ragazzina cos’era il preservativo, usò termini come pene e vagina, sdoganò la parola gay e AIDS.

Nella sua casa mia madre fece la rivoluzione.

Finchè un giorno, a Natale; parlando dello zio di Milano disse: “Tommaso era gay ed è morto di AIDS, se non volete che muoiano anche i vostri figli chiamate le cose come vanno chiamate e adesso basta che porto in tavola il pollo arrosto.”

Rivoluzione e pollo arrosto con patate.

Quest’ultima parte non è mai esistita, ma volevo un lieto fine, soprattutto per lo zio Tommaso.

La libertà di dire, di essere; è il lieto fine che preferisco.

Perchè come fai a pensare nella giusta direzione, se nella testa hai le parole sbagliate?

La struttura dello sfruttamento

Un incontro di-vino con Ivano Barbieri: CHIANTI CLASSICO RISERVA 2011 AZ. VILLA A SESTA IN QUEL DI CASTELNUOVO BERARDENGA, SIENA.

CHIANTI CLASSICO RISERVA 2011 AZ. VILLA A SESTA IN QUEL DI CASTELNUOVO BERARDENGA, SIENA. 90% SANGIOVESE 10% CABERNET SAUVIGNON. IMPERDIBILE, ED ORA TI RACCONTO PERCHÉ!

Dal colore rosso rubino intenso sangue di piccione, profondissimo e impenetrabile, si muove lentamente nel calice in tutta la sua bellezza disegnando archetti e lacrime di glicerina che lentamente ricadono fittissime tra di loro. Al naso è un impressionante ventaglio di note, profumi e sentori di ciliegia, amarene, more, mirtilli e tanta speziatura. Note balsamiche che virano dal mentolato alla canfora. Note di grafite, ferrose, ematiche, di sottobosco, cuoio e tabacco, liquirizia dolce per menzionarne alcune. Un susseguirsi di profumi intensi che devastano le mie narici. Note di cacao, torrefazione, china e rabarbaro, ciliegia sotto spirito, latte e menta. Esasperato lo assaggio mentre continuo a vederlo muovere nel calice. Piacevolissimo. Avvolgente, grasso in bocca, rinfrescante. Grande freschezza e sapidità. Trama tannica fantastica, fine ed elegante. Tannini setosi e un equilibrio alcolico da purosangue. Beva piacevolissima. In bocca si ripresentano tutti i sentori già individuati prima dell’ assaggio, ma adesso la dose è rincarata da ulteriori dettagli. Marmellata di amarene, rosa canina, viola mammola, china, alloro, goudron. Persistenza notevole, molto lunga. Occhi, naso, bocca, mente e cuore affascinati da questo bel CHIANTI CLASSICO RISERVA 2011. NON SOLO LO CONSIGLIO , MA SOPRATTUTTO FATENE UNA BELLA SCORTA!

S1:E6 “Il Bicighellone nel laboratorio dei veleni”

Pedalando lungo le sponde del Naviglio Grande, intersecando le vie traverse che lo costeggiano, il Bicighellone percorre il filo dei ricordi che forma una consistente matassa. Una matassa che si dipana nella mente trasformandosi in una traccia indelebile. Un altro racconto ellittico di Lorenzo De Francesco, alias il Bicighellone.

La tappa della memoria che costituisce il nucleo di questo racconto è il luogo di lavoro dei genitori di Lorenzo, l’officina di cui era titolare il padre, teatro di un’attività artigiana di indubbio fascino per un bambino che vi trascorreva i pomeriggi dopo la scuola.

Un racconto che richiama la temperie del boom economico italiano, sostenuto dalla miriade di piccole imprese che sono state l’ossatura industriale del nostro Paese, non meno importanti delle grandi industrie del Nord. Una piccola storia nella grande storia, l’icona di una morale del lavoro e della produttività, dell’importanza che ha avuto l’economia reale, l’unica considerata possibile, nelle convinzioni di chi ci ha preceduto.

Lorenzo De Francesco ci restituisce la sua testimonianza, con l’affetto di chi è cresciuto e si è formato in quel tempo fatto di semplici e solide certezze.

Rita Manganello

Tra gli album illustrati che coloravo da bambino, ce n’era uno raffigurante i mesi dell’anno, con le classiche illustrazioni dedicate a ogni stagione.

Ricordo marzo: completavo il disegno con il cielo blu intenso, grasse nuvole bianche, lenzuola stese al vento, rondini nel cielo, la chiesetta gialla e rossa con campanile d’ordinanza, prato verdissimo con margherite sproporzionate.

È rimasta un’icona che ritrovo oggi, inforcata la bici per un tuffo nel sole e nell’aria ancora fredda ma che vuole essere attraversata, sulla solita strada su per il Naviglio Grande, il campanile di San Cristoforo stagliato nel blu con i suoi mattoni scuri.

Passando per via Pestalozzi, compare sempre un gancio del tempo che, come l’iceberg del Titanic, si introduce nella mia testa di striscio ed ecco fiotti di ricordi che entrano tumultuosi e inarrestabili tra le paratie della mente. Era una strada di piccoli negozi e officine e così la ricordo, anche se oggi completamente cambiata. All’inizio della via “El Balzarot”, un omone sempre in tuta bisunta che riparava biciclette nel suo antro buio, burbero e scontroso, ove entravo titubante per far riparare le mie gomme bucate. O “i tri baséi”[1], l’osteria-caffè il cui odore di vinaccio sottovento anticipava l’alito e le urla degli ubriachi stanziali, propagandosi fino alla bottega dell’idraulico Brambilla, sempre grasso e sudato nella sua tutona blu con le bretelle. Poi quel che resta della vetrina del laboratorio-officina di mio padre, che fu il luogo per anni deputato a ospitare i miei pomeriggi, nelle calure estive e nelle gelide nebbie invernali. Non i giochi con i coetanei, quelli erano concessi un’ora prima di cena, quando tornavo con mia madre a casa in via Biella.

Il pomeriggio, dalle 14 alle 18 lo passavo lì, dagli anni delle elementari fino alle medie, e ci lavoravo quasi a tempo pieno nei mesi estivi, fino alla maturità. Oggi a distanza di anni realizzo quale luogo di pericolo e tecnologia frequentavo allora senza le norme sulla sicurezza che sarebbero intervenute in seguito. L’importanza del contesto per giudicare i fatti.

Il laboratorio era stato avviato dal nonno paterno prima della guerra e sviluppato a fatica da mia nonna e mio padre dopo la morte precoce del nonno stroncato da un infarto a cinquant’anni, a seguito di una disavventura economica e poi dall’alcool. Come conseguenza mio padre dovette abbandonare gli studi in fretta trovarsi un lavoro di giorno e di sera per aiutare la famiglia.

Ripensando oggi a quel luogo, che riempiva monotono i miei giorni, comprendo quale tesoro di conoscenze e stimoli conteneva, che senza dubbio hanno in parte colmato la mancanza di giochi con i coetanei.

Lì si producevano, artigianalmente, apparecchi scientifici in vetro soffiato e insegne luminose al neon. Gli apparecchi scientifici tutti [2], e in particolare i sofisticati giunti a tenuta e i rubinetti in vetro smerigliato, erano la specialità della nonna, donna minuta ma dotata di piglio, energia e forza di volontà impressionanti. Una maestra instancabile nell’arte del vetro soffiato.

Restavo incantato a vederla, più precisa di un tornio, ritmare regolarmente la rotazione della canna di vetro o pyrex[3] che veniva riscaldato al calor rosso sulla fiamma di gas/aria/ossigeno e allo stesso tempo soffiare dentro il tubo per evitare che si afflosciasse in modo irreparabile: operazione difficilissima a farsi senza una particolare manualità e sensibilità. Successivamente il vetro incandescente veniva plasmato nella forma desiderata insufflandolo e modellandolo con pinze e spatole di ferro, ricoperte di amianto. Ancora oggi ho la sensazione del calore che irradiava il vetro e del dolore quando inavvertitamente si toccava una parte ancora rovente: subito si bagnava con l’acqua fredda la pelle scottata.

Il vetro veniva lasciato raffreddare naturalmente sui supporti di amianto che ricoprivano i banconi, perché altrimenti avrebbe incendiato qualsiasi altro supporto su cui lo appoggiavi. Quindi vivevamo a contatto tutti i giorni con l’amianto, che ricopriva i banchi di lavoro.

La parte tecnologicamente più affascinante, ripensandoci, era la costruzione delle insegne luminose al neon: all’inizio non c’erano ancora le lampade fluorescenti industriali impropriamente chiamate “neon”. In realtà il gas neon veniva usato solo per le insegne rosse, in tubo di vetro trasparente; gli altri colori erano realizzati introducendo il gas argon in canne di vetro apparentemente bianche, ma che una volta accese assumevano il colore della polvere interna, naturalmente tossica.

Ero incredulo nel notare che il tubo bianco, una volta percorso dalla corrente, assumeva colori diversi; lo stupore era veder comparire il rosso neon nel tubo trasparente.

Il processo di realizzazione delle insegne era complesso e affascinante: come per gli apparecchi scientifici, il vetro in canna veniva riscaldato e sagomato sul disegno da realizzare: alle estremità venivano saldati gli elettrodi, cilindri di vetro con all’interno un cilindro di metallo e connessione elettrica che serviva per trasmettere l’alta tensione al gas che, così ionizzato, si illuminava. Si predisponeva un beccuccio con ampolla, sempre in vetro, dove si depositava una goccia di mercurio prima di procedere con il vuoto pneumatico. Eh sì: affinché il gas si accenda, ionizzandosi con l’alta tensione, occorre che nel tubo non sia presente la benché minima particella d’aria e si usa il mercurio come catalizzatore; quindi l’insegna viene fisicamente saldata alla pompa: si crea dapprima un vuoto iniziale con una pompa meccanica a pistone, indi il vuoto viene “spinto” con una pompa di Sprengel[4].. Durante il processo, l’insegna viene riscaldata applicando una tensione di parecchie migliaia di Volt agli elettrodi facendoli diventare incandescenti; alla fine alla stessa viene immessa una quantità precisa di gas (argon o neon) e quindi staccata dalla pompa.

Al termine del procedimento descritto, si lavava il tubo di vetro con una soluzione estremamente tossica di acido fluoridrico, per rimuovere gli annerimenti dovuti al piombo. Ne ricordo ancora l’odore acre e fortissimo e le mille raccomandazioni dei genitori perché mi tenessi alla larga.

Poteva accadere che il vetro si rompesse durante il lavaggio, allora i canti si trasformavano brutalmente in bestemmie; provavo inquietudine nel vedere gli operai così alterati, ma si riprendeva presto la routine lavorativa.

L’ambiente era di una rumorosità pazzesca, diverse fiamme accese sibilanti con gas e ossigeno, il compressore per l’aria, la taglierina del vetro, la pompa meccanica e noi che cantavamo e fischiavamo.

Tale era il rumore che Il telefono dell’officina non si sentiva, occorreva un lampeggiante ausiliario.

Ripenso oggi alla percentuale di componenti inquinanti presenti nell’aria, specialmente in inverno quando il freddo ci costringeva a rimanere rigorosamente sigillati: polvere di vetro, amianto, polveri dei tubi, gas, piombo, mercurio, ozono e diverse bombole di ossigeno alte un paio di metri, come bombe minacciose pronte a esplodere.

Oggi, ad ogni passaggio davanti al laboratorio, ora banale atelier di tatuaggi, ripenso a quell’universo straordinario che rivivrei volentieri e che allora era faticosa normalità per i miei genitori che lì hanno consumato tutta la loro vita.

Passo oltre, corro lungo l’alzaia. I ricordi fuoriescono come scia dalla mente con l’odore della süccia[5] nel naso, misto di muschio, acqua stagnante e alghe in putrefazione. Con l’occhio sbircio il cumulo di rifiuti e rottami abbandonati che emergono surreali dal fondale; qualche pesce isolato si dibatte senza speranza.

L’acqua come la vita, quando sparisce lascia sul fondo relitti un po’ romantici e un po’ squallidi, comunque tutti vissuti. Schegge di luce saltellano tra le pozze; corro verso un sole che scappa.

[1] Tre gradini

[2] Pipette, distillatori, serpentine, palloni di Kjeldahl, matracci, burette,provette

[3] Pyrex© (marchio registrato PYREX) è un marchio introdotto dalla Corning Incorporated nel 1915 per una linea di vetro borosilicato usato per vetreria da laboratorio e oggetti per cucina” rispetto al vetro normale ha caratteristiche di maggior resistenza, minore fragilità e dilatazione termica, resistenza alla fiamma. La sua lavorazione richiede più alte temperature, raggiunte iniettando ossigeno insieme al gas.

[4] Pompa a vapori di mercurio, cioè un distillatore ove il mercurio che precipitando estrae anche la più piccola particella d’aria dal tubo.

[5] “Asciutta” Il periodo in cui i Navigli restano asciutti per circa un mese, a marzo e a settembre.