Creating a vibe – Vaughan Oliver, parte II

Come di consueto, Valerio Michetti ha creato una playlist dedicata, che vi accompagnerà durante la lettura:

“I Pixies sono stati al centro della mia vita” (V.O.)

Merita un capitolo a parte il lavoro di Oliver con i Pixies. Insieme al fotografo Simon Larbalestier ha progettato la grafica dell’intera discografia della band, disegnando le copertine dei cinque album in studio, degli EP e delle edizioni speciali, tra le quali le due edizioni limitate del celebre cofanetto “Minotaur”, con cui i Pixies celebrarono i vent’anni del loro “Doolittle”. Il box include tutti gli album in formato CD placcato in oro a 24k, cinque 12” in vinile da 180 grammi masterizzati dai nastri originali, un DVD, un Blu-ray, il live a Brixton del 1991, un art book di 96 pagine e un altro di 54, oltre a stampe e due poster.

[approfondimento su “Minotaur”: digital press release #1; #2; #3, Unveiling Pixies Minotaur]

Oliver e i Pixies si incontrarono alla 4AD, giardino dell’arte di Oliver stesso ed etichetta discografica della band, riuscendo ad instaurare una collaborazione intensa e altamente fecondo. Oliver ebbe un contatto diretto con la fase creativa dell’album e libero accesso alle sessioni di registrazione, fu in grado di immergersi completamente nella musica e nei testi del disco.

Oliver disse: “In genere era Blake Francis (alias di Charles Michael Kittridge Thompson IV, voce e chitarra dei Pixies) con cui lavoravo ed era sempre estremamente professionale. Siamo partiti con il piede giusto e abbiamo condiviso un simile oscuro senso dell’ umorismo” . […]

“C’è una straordinaria tensione creativa nelle loro canzoni, perché molto spesso quello di cui cantano è terribile, ma c’è un umorismo che fa da contrappunto all’orrore. La sua energia ti fa sorridere, in una sorta di modo shakespeariano e tragico.”

Nel 1987, la band di Boston aveva pronte le otto tracce dell’album di debutto: “Come on Pilgrim”. Blake Francis aveva chiesto al dipartimento grafico dell’etichetta 4AD di utilizzare un nudo maschile per la copertina del disco. Oliver inviò una bozza con l’immagine realizzata dal fotografo Simon Larbalestier, si trattava di un un uomo irsuto con la schiena voltata alla fotocamera, Thompson ne fu immediatamente affascinato. Oliver raccontò: “L’uomo peloso è uscito dalla busta e Charles ha detto: ‘Ecco fatto, abbiamo una band!’”. (Il titolo originale dell’immagine era “Nimrod’s Son”, la schiena dell’uomo è di un certo Sean, un amico di Simon Larbalestier).

Un’immagine densa, non posso fare a meno di seguire il racconto del corpo irsuto e della sua posa curva, che preclude ad un mutamento (o una mutazione?), avvolto da un drappo tenebrista che mi sembra non riesca a celare il contenuto musicale dell’album. La schiena animalesca e la testa calva e luminosa, creano un movimento narrativo chiaroscurale forte e delicato al tempo stesso. Lo spazio intorno al corpo ha una profondità oscura, dovrebbe inquietarmi, ma la luce chiara concede morbidezza e questa immagine infine è così spudoratamente armoniosa da commuovermi.

“Ci sono così tante immagini nelle canzoni dei Pixies che era un sogno.”

La nudità, già apparsa in numerosi lavori di Oliver, è il fulcro della copertina di Surfer Rosa, anche questa nata dalla collaborazione con Larbalestier e, come in moltissime altre opere, è un chiaro omaggio a Joel-Peter Witkin, uno dei riferimenti primari di Oliver.

Si tratta dell’iconica immagine di Isabel Tamen, ballerina di flamenco portoghese. La leggenda narra come Oliver e Larbalestier avessero allestito il set nella cantina di un pub vicino agli uffici della 4AD, con numerosi dettagli fortemente simbolici, come il manico della chitarra, prestito di Robin Guthrie dei Cocteau Twins, che sporge dal muro in chiaro riferimento picassiano, il severo crocifisso cattolico appeso alla parete e il pesce inchiodato.

Questa immagine è un viaggio di sapore rinascimentale di sola andata, mi perdo nel vigoroso passo di flamenco, una danza complessa e profonda di passi e emozioni, con forti movimenti rivolti verso il basso, che si oppone all’elevazione della danza classica e vengo disturbata dall’ austero crocifisso, che emerge da uno sfondo di ombre per spezzare la passione furiosa del ballo e la nudità esposta.

Per ottenere l’immagine, scattata con una Polaroid Type 55, conservarono i negativi in soluzioni di solfito di sodio molto fredde per tutto il periodo della lavorazione, così i negativi risultarono semi-solarizzati. Larbalestier disse che fu un “felice incidente”, che casualmente riprodusse la tecnica della solarizzazione, in cui i negativi vengono invertiti di tono attraverso l’esposizione, metodo già sperimentata da Lee Miller e Man Ray.

Per Oliver il risultato era perfetto: “Aveva un’ atmosfera. C’è mistero e ambiguità, ma c’è anche un contesto emotivo. Non devi lavorarci sopra”.

Doolittle, una copertina in movimento. In contrasto con “l’invecchiamento organico” dello sfondo, linee e cerchi creano diversi punti focali, al cui interno si muovono i nostri occhi, subito catturati dal musetto della scimmia nel cerchio al centro, li spostiamo sul numero 6, che ci rimanda all’angolo in basso a sinistra e poi a salire verso il numero 5 in alto a sinistra, ovvero al titolo dell’album, virando verso il nome della band e di nuovo verso il cerchio centrale. É così? o forse voglio tentare un altro percorso? La griglia non è così costrittiva, i tagli sul metallo dello sfondo ne sono un’invitante estensione, che ci richiama per vagare ancora una volta secondo la nostra percezione, più che per strade tracciate da altri.

In realtà siamo già nell’album, l’immagine è strettamente legata al testo del brano “Monkey Gone To Heaven”, nei cui versi leggiamo “se il diavolo ha 6 anni, allora Dio ha 7 anni”. Ma ecco che Oliver ci disorienta (o ci libera?) di nuovo, quando descrive così la copertina:

“Non ho mai dovuto prendere niente alla lettera, a parte Monkey Gone to Heaven, e anche quella canzone parla di qualcosa di completamente diverso; un buco nello strato di ozono”.

[per chi desidera approfondire Pixies: sito ufficiale – canale youtube – pagina ufficiale sul sito 4AD]

Concludo mantenendo la promessa fatta nella prima parte, con la copertina di “Good Day Today”/”I know” di David Lynch, di cui Oliver ha curato la grafica delle numerose versioni.

a destra Good day today – a sinistra I know

Oliver raccontò in una intervista: “Sono stato invitato dall’etichetta Sunday Best, con la quale non avevo avuto contatti precedenti. Immagino che pensassero che sarei entrato in empatia con il lavoro di Lynch. Empatizzare? Lo adoro e ne sono stato ispirato per 23 anni da quando ho visto per la prima volta Eraserhead.”

Oliver spiegò che la musica di Lynch era profondamente in sintonia con la sua sensibilità di designer: “Senso di ambiguità. Dualità. Orrore e bellezza nella stessa pagina, nella stessa immagine. Eufemismo.”

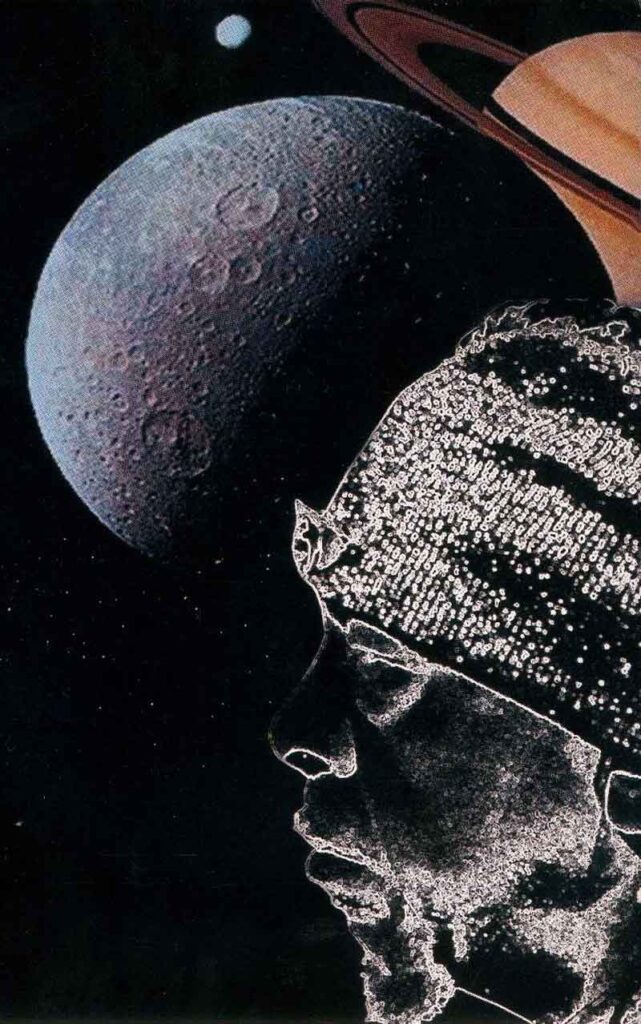

E ancora: “ Ho ascoltato le tracce. Avevano una bella semplicità con cui potevo relazionarmi. Volevo mettere in relazione l’opera d’arte catturando un’atmosfera oscura più inquietante. Il mio primo punto di riferimento è stato il fotografo Marc Atkins, con cui ho lavorato per più di dieci anni” […] “Ho chiesto a Marc di darmi un angelo che si muovesse dall’oscurità alla luce. Ascoltate I know… Penso che funzioni davvero insieme, l’uomo calvo che quasi parla dei testi con un alone di luce e fuoco intorno a lui. Per me, in termini di connubio tra musica e grafica, ha funzionato magnificamente”. Ed è l’ennesima opera leggendaria che Vaughan Oliver ha lasciato al mondo.

[per chi vuole approfondire l’esperienza: Good Day Today – Official video – I Know – Official video]

Nel febbraio del 1990, la galleria Espace Graslin, di Nantes, dedicò a Vaughan Oliver una mostra monografica di tutte le opere prodotte per la 4AD, la stessa esposizione venne proposta in seguito anche a Parigi, e fu completata dal catalogo: “Exhibition/Exposition”.

Nel 1994, il Pacific Design Center di Los Angeles gli dedicò un’importante retrospettiva, nel 2011, la University for the Creative Arts lo insignì della onorificenza di Master of Arts.

Oliver ha anche progettato design commerciali per L’Oréal e le Olimpiadi di Londra del 2012, ha diretto spot televisivi per Microsoft, Sony e Harrods.

Nel 2018 è stato pubblicato un libro esaustivo che rende onore alla sua vita e alla sua carriera: “Vaughan Oliver: Archive”

Oliver ha lasciato questo mondo il 29 dicembre 2019 a soli 62 anni, accompagnato dall’affetto del suo partner Lee.